untergrund schweiz

Stiftung Untergrund Schweiz

2010 gegründet hat die Stiftung Untergrund Schweiz sich zum Ziel gesetzt, im Lötschental ein Bergbaumuseum zu errichten.

Was wird zu sehen sein?

Gegenstände und Mineralien aus der Welt der Schweizerischen Minen – Interessantes, Seltsames, Schönes, Rares und Bewegendes.

28. Mai 2025, 15:24 und 50 Sekunden: Letzte Augenblicke vor der Katastrophe auf der Webcam an Vera Toblers Haus in Ried, unmittelbar neben dem Bergbaumuseum.

M O N T I B U S S U B M E R S U S

Am 28.05.2025 pulverisierte ein riesiger Bergsturz das Dorf Blatten und auch den Nachbarweiler Ried. Auf zwei, drei Kilometer wurde das Tal in seiner ganzen Breite mit Schutt überdeckt, Siedlungen, Wälder und Wiesen sind ausradiert. Glücklicherweise wurden die EinwohnerInnen zuvor evakuiert. Von der Grösse und Heftigkeit der Katastrophe waren selbst Experten überrascht: So etwas hatte niemand erwartet.

Auch das Gebäude von Untergrund Schweiz / sous sol suisse mit dem Schweizerischen Bergbaumuseum ist zerstört.

Seit seinen ersten Minenbesuchen 1977/78 hatte Werner Bellwald viele Relikte aus dem Untergrund gesammelt, die Kollegen der „Forschungsgruppe für Erzlagerstätten“ (Basel) hatten schon früher begonnen und hier hatten vor allem Hans Rudolf Rüegg und Lukas Schmutz wertvolle Dokumente und geologische Handstücke ins Museum gegeben, aus Bern hatte Peter Aeberhard viele seltene Funde in die Ausstellung gebracht, Thomas Zollinger und Rouven Turck brachten Gegenstände und sogar das Archiv der SGHB (Schweizerische Gesellschaft für Historische Bergbauforschung) – hier hätte alles ein Dach über dem Kopf gehabt: Goldflitter aus der Lisora (Tessin), Erdöl vom Bodensee (die Bohrungen der 1960er Jahre), schöne Eisenerze aus dem Gonzen (St. Gallen), einer der grössten Minen der Schweiz, Lederhelme und Sicherheitslampen aus den Berner Oberländer Kohlegruben des Zweiten Weltkrieges, originale Lohnabrechnungen aus der Anthrazitmine La Méreune (Wallis), frühe Bergbauaktien aus Usera (Graubünden) im 18. Jh. und Val de Travers (Neuchâtel) 19. Jh., schöne Schliffe des Erzgangs (Chalkopyrit in Quarz) aus der Mine von Zinal (Val d’Anniviers), zusätzlich eine reiche Dokumentation mit Fichen zu Minen aus allen Kantonen und dazu die einschlägige Literatur. Die Rohstoffe Schweiz hatten hier ein Headquarter.

Alles ist untergegangen, ein halbes Jahrhundert Arbeit ist dahin, so etwas kriegt man nie wieder her, weder zeitlich noch inhaltlich.

Der Berg hat es gegeben, der Berg hat es genommen.

Nun, ein Teil der Sammlung wurde in den letzten Monaten bereits für eine Publikation fotografiert und die Texte dazu sind vorhanden: So ist in absehbarer Zeit mit einer Publikation zu rechnen, die einzelne Bereiche dieser Sammlung dokumentiert.

Nach wie vor greifbar ist eine unserer früheren Publikationen:

EISENBERGWERKE IM BINNTAL UND AM SIMPLON

FOTOS, PLÄNE, EISENHALTIGE STEINE UND DIE ERKLÄRUNGEN DAZU

EISENBERGWERKE IN BINN

Im Feldbachtal, im Flesch und am Helsen finden wir Stollen und Ruinen von Gebäuden. Unten im Tal beim Cholplatz und bei der Alten Bachtola liegen die Resten von Schmelzöfen und Verarbeitungsanlagen. Die Grundmauern des Bergherrenhauses sind in einer Wiese erkennbar. Das sind die letzten Zeugen einst blühender Eisenbergwerke, die zu den wichtigsten des Wallis gehörten. Auch an einem vierten Ort waren die Bergbauarbeiter am Werk: Im Lengenbach, wo heute die bekannte Mineraliengrube liegt, suchten die Engländer um 1730 nach Erz.

In der Zeit zwischen 1600 und 1800 wechselten sich in Binn mehrere Unternehmer und Gesellschaften ab. Sie suchten Magnetit, ein Eisenerz, das zur Selbstversorgung des Landes gefragt war. Und da der Magnetitgang durchs Gebirge bis hinüber an den Simplon zieht, finden wir auch dort Bergwerke: Bei der Schmidmatte (Rosswald) und am Erizhorn (Nesseltal) liess unter anderem der Grosse Stockalper eine Mine betreiben.

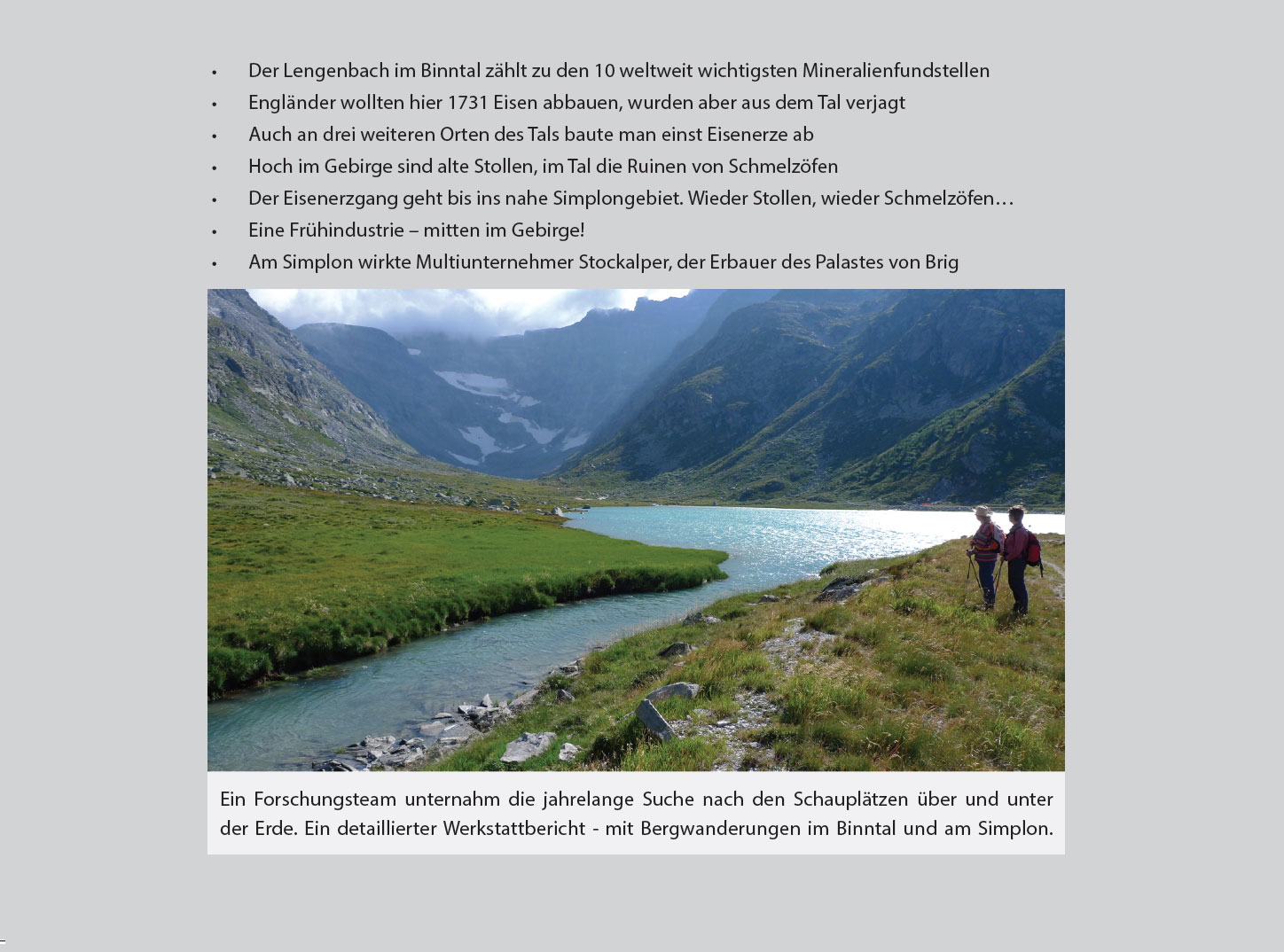

Suche und Resultate – ein spannender Krimi

Eine mehrköpfige Gruppe suchte zwischen 2008 und 2017 intensiv nach den Spuren im Gelände und den Angaben in den Archiven. Es benötigte einiges an Zeit, Nerven, Kraft und Geld – doch die Mühe lohnte sich, erfreuliche Funde kamen zu Tage. In einer Broschüre von 200 Seiten sind die Resultate zugänglich: Die Publikation enthält viele Farbfotos, zeigt den Standort der Stollen und Anlagen auf Plänen und ermöglicht Wanderungen dorthin, präsentiert Angaben aus den Archiven und erzählt die wechselhafte Geschichte der Minen. So sind beispielsweise die Briefe von Bergbaudirektor de Rivaz erstmals veröffentlicht und übersetzt – er schätzte die Bevölkerung des Binntales sehr und lobte ihren Charakter ausdrücklich. Weiter wird mit technischen Mitteln die Frage beantwortet, ob Eisengegenstände (Kellergitter Gasthaus und Chorgitter Heiligkreuz) aus Binntaler Eisen hergestellt worden waren.

___

Die Broschüre ist im Gemeindebüro, im Tourismusbüro und beim Landschaftspark erhältlich.